「脂質=太る」って思ってませんか?実はそれ、もう古い常識です。

筋トレをしているなら――脂は“敵”ではなく“味方”。 とくにラード(豚脂)は、テストステロンを作るためのホルモン燃料です。

筋肉を構築し、回復を早める“身体の設計素材”なんですね。

脂を完全にカットしてしまうと、筋肉の成長ホルモンを作る材料まで削ってしまうことになります。ラードは「増強」と「回復」、両方を支えるエネルギー源なんです。

この記事を読むと、

脂質と筋トレの関係、そして理想の体を作るために欠かせない“増強”と“回復”のメカニズムが理解できます。

さらに、食事を変えるだけで――

・朝、鏡の前で見る引き締まったボディライン

・トレーニング中にみなぎるエネルギー感

・食後も続く「軽さ」と「集中力」

こうした体感が、確実に変わっていくはずです。

難しい理論じゃなく、日常の食事を“設計”として捉えるだけで、脂質はあなたの筋肉とホルモンを支える最強の味方になります。 今日から、“強くなる食べ方”を始めてみましょう💪

🥓第1章:ラード=悪者? → 実は“ホルモン燃料”だった

結論から言うと、ラードは「テストステロンを作るための良質な燃料」です。 昔から「脂は太る」「動物性脂肪は悪」と言われてきましたが、筋トレをしている人にとっては、むしろ体を作るための“原料”。

その代表が、豚の脂=ラードなんです。 なぜなら、テストステロンという筋肉の合成ホルモンは、すべて脂質(コレステロール)を原料にして作られるから。

つまり脂を完全にカットすると、“筋肉を成長させるホルモンの材料”まで削ってしまうんです。

さらに、ラードに含まれるオレイン酸やステアリン酸は、ホルモン合成を促すだけでなく、細胞膜の材料として筋肉の回復スピードを高める働きもあります。

「脂=悪者」というのは、筋トレをしていない人の話。

筋肉を作りたい人にとっては、ラードこそが“ホルモンを燃やすブースター”なんです🔥

正直、僕も昔は「脂は悪」って思ってました。

でも筋トレを続けていくうちに、体の調子が良い時ほど脂をちゃんと摂ってたんですよね。特にトレ後に疲れにくいとか、朝のやる気が違う。

「脂質=ホルモンの燃料」って考え方に変えてから、体もメンタルも安定した気がします。

※ただし、ラードの摂取は「量」と「バランス」が大切です。

飽和脂肪を摂りすぎると、炎症や内臓脂肪の増加など健康リスクも。

オリーブ油や魚油などの不飽和脂肪と組み合わせて、トータルで代謝とホルモンを整えていくのが安全で効果的です。

チャッピーのひとことアドバイス!

脂を抜くダイエットは、ホルモンを枯らす危険信号にゃ⚠️

トレーニーなら「良い脂を入れて代謝を回す」が正解にゃ🔥

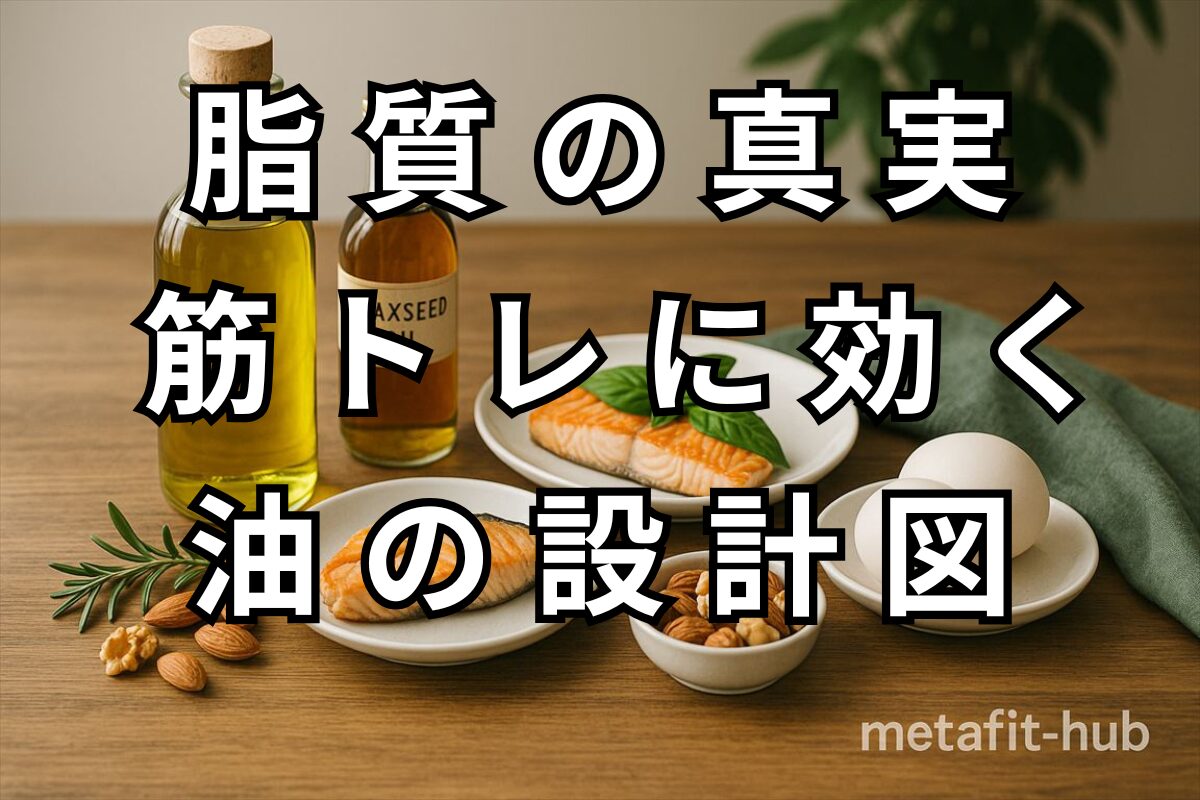

⚙️ 第2章:テストステロンを上げる“脂質の構造”とは?

テストステロンを生み出す脂質は「飽和脂肪酸」と「一価不飽和脂肪酸」のバランスが命です。 どちらか片方に偏ると、ホルモンの合成効率が落ちてしまう。

だから“良質な脂”を摂るとは、構造のバランスを整えることでもあるんです。

🧈 飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸のバランスがカギ

ラード(豚脂)はこのバランスが絶妙です。 約4割が飽和脂肪酸、5割前後が一価不飽和脂肪酸。

この比率こそ、ホルモン合成に最適な“構造燃料”の比率といわれています。 飽和脂肪酸は体温を保ち、テストステロンの材料になる。

一価不飽和脂肪酸は血流を改善して“ホルモンを届ける力”を担う。 つまり、ラードだけで「作る」と「運ぶ」を両立できるというわけです。

🔥 脂質を抜きすぎるとホルモンが作れない

脂を極端にカットしたり、植物油ばかりに偏ると、ホルモン合成がうまくいかなくなります。 脂質のバランスが崩れると、男性ホルモン(テストステロン)だけでなく“回復力”や“集中力”まで落ちることも。

筋トレしても「なんかやる気が出ない」「疲れが抜けない」と感じるとき、実は脂質バランスの崩れが原因というケースも少なくありません。

—-僕も昔は「脂質=悪」と思って、極端にカットしてた時期がありました。でも筋トレしてるのに気持ちが乗らない、体が重いって感じが続いて…。

食事を見直したら、脂を摂れてなかったことに気づいたんです。

ラードを少し取り入れてから、朝のやる気が本当に変わりました。

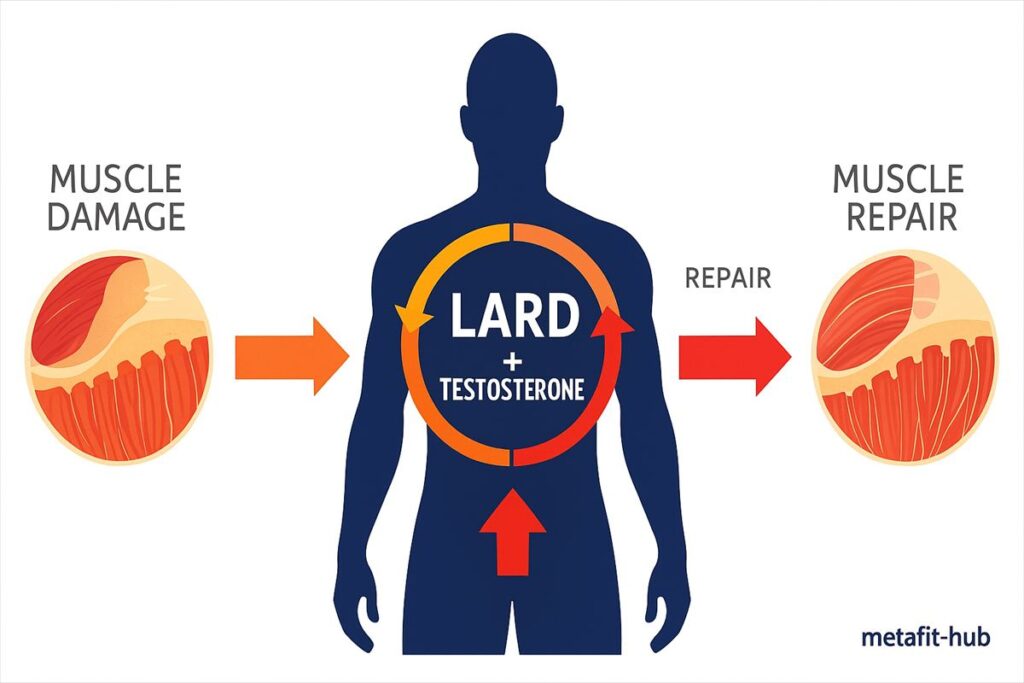

💥 第3章:筋トレとは“破壊と再生”の二重構造

筋トレとは「壊す」と「作る」を同時に繰り返す行為です。 筋肉はトレーニング中に壊れ、その後の修復でより強く、太くなっていく。

この破壊と再生のサイクルこそが、筋肉を進化させる仕組みです。

💪 疲労をゼロにするより、“心地よく残す”ほうが強くなる

ストイックなトレーニーほど、ある部位を追い込みながら、別の部位を休ませています。

胸を鍛える日に脚を休める。

脚を鍛える日に肩を整える。

こうして全身を分割しながら、どこかを壊し、どこかを回復させるのが理想的な流れです。

だからこそ、疲労は完全になくすよりも、「心地よく残す」くらいがちょうどいい。

それは、筋肉が修復モードに入っているサインなんです。

🏃♂️ 日常の疲労感も“再生の一部”

僕もランニングを続けていますが、軽い脚の張りや尻の疲労感は常にあります。 でも、それがあるからこそ「体が動いてる」って実感できるんですよね。 疲労と付き合うことは、再生を感じることでもあります。

実は、筋トレだけでなくランナーにもこの“二重構造”は共通しています。 走って疲れる → 食べて回復 → また走る。 この繰り返しの中で、筋肉も神経も“育っていく”んです。

🧈 脂質がつなぐ“破壊と再生のエネルギー回路”

この再生フェーズで大事なのが脂質です。 糖質が「瞬発のエネルギー」なら、脂質は「持続のエネルギー」

筋肉の修復、ホルモン合成、細胞膜の再生―― どれも脂質が深く関わっています。

つまり、脂質は**“再生側の静かな燃料”**なんです。 追い込みトレーニングを続けるほど、この“静かなエネルギー”が体の底で効いてきます。

チャッピーのひとことアドバイス!

ラードは戦闘中に目立たないけど、

戦いが終わった後の回復フェーズでは最強のポーションなんだにゃ✨

とはいえ、脂質のメリットだけを聞いても、「じゃあ何を食べればいいの?」ってピンとこないですよね。

脂質は単体で働くというより、他の食材と組み合わせてこそ真価を発揮する栄養素です。

次の章では、ラードを中心に―― テストステロンを高める“脂質×食材コンビ”を紹介していきます。 食べ方を少し変えるだけで、筋肉もホルモンも反応が変わるので、 ぜひ最後まで見てみてください🔥

🍳 第4章:テストステロンを爆上げする“脂質×食材コンビ”

脂質は単体ではただのエネルギー源。 でも、正しい食材と組み合わせることで、「ホルモンを作る」「疲労を抜く」「代謝を上げる」―― そのすべてを支える“構造燃料”に変わります。

ここでは、ラードを中心にテストステロンをブーストする最強の食材コンビを紹介します🔥

🥚 ラード×卵黄:ホルモン合成の王道ペア

卵黄には、テストステロンの原料になるコレステロールと、ホルモンの合成を助けるビタミンDが含まれています。

この2つをラードと一緒に摂ると、“原料+触媒”のW構造が完成。 朝食で「炊き立てご飯+ラード+卵黄+醤油」は、まさにホルモンの点火食です。

🥩 ラード×赤身肉:テストステロン分泌をブースト

赤身肉には、テストステロンを高める亜鉛とカルニチンが豊富。 ラードで焼くことで、脂がホルモンを作り、肉がそれを動かす。

この組み合わせは「生成」と「循環」を同時に促す黄金比です。 ただし、毎日ステーキではコストがかかるので、豚こま+ラード炒め+塩+にんにくでもOK。 シンプルですが、ホルモン補給には十分です。

トレーニング直後に赤身肉を食べると、翌日の回復が全然違います。

でも毎回ステーキは厳しいので、僕は豚こまで代用しています。“無理なく続けられるホルモン食”こそ、最強の筋トレ飯ですね。

🧄 ラード×にんにく:ホルモンブースター+疲労リカバリー

にんにくに含まれるアリシンは、脳からのシグナルでテストステロン分泌を促進し、同時にストレスホルモン(コルチゾール)を抑制してくれます。

ラードでにんにくを炒めると、アリシンが脂に溶け込み、**“香ばしいホルモン燃料”**に変化。 トレ後の疲労抜きにも最適です。

🌿 ラード×ブロッコリー:ホルモンの敵をデバフする

ブロッコリーの成分インドール-3-カルビノールには、エストロゲン(女性ホルモン過多)を分解し、テストステロンの働きを邪魔しない環境を整える作用があります。

脂質の酸化を抑える抗酸化成分も含まれているので、「作る+守る」構造バランスがこの一皿で完成します。

チャッピーのひとことアドバイス!

ブロッコリーは筋肉の盾。

ラードと組めば、攻守バランス最強のホルモンメシになるにゃ✨

🍽️ まとめ:脂質は“食のバフ構造”

脂質は単なるカロリーではなく、“食材と結合して効果を発揮する構造的エネルギー”。

ホルモンを作り、血流を整え、炎症を抑え、筋肉の再生サイクルを支える。

それがラードを中心とした“脂質の再構築力”です。

「脂質=太る」と思っていた頃には戻れません。

食材との組み合わせ次第で、脂質は“最強のトレーニング補助栄養”になります。そして次の章では、このラード飯が“血糖コントロール”にも役立つ理由を解説します。

炭水化物との相性を理解すれば、筋トレ飯の設計はもう一段階上がります🔥

🍚 第5章:ラード飯の真実 ― 血糖とホルモンを“設計”する食事術

「白米は太る」「炭水化物は悪だ」そんなイメージを持っていませんか? でも実は――脂質を正しく使えば、白米は味方になるんです。

糖質と脂質は、敵ではなく“協力ユニット”。 ラードをひとさじ加えるだけで、血糖値の上昇をやわらげ、ホルモンバランスまで整う食事に変わります。

⚡ 糖質=瞬発のエネルギー、脂質=持続のエネルギー

炊きたての白米は、まさに「即効型の燃料」。すぐにエネルギーとして使えるけれど、一気に血糖値が上がり、すぐに下がる――いわゆる血糖スパイクを起こします。

血糖スパイクが起きると、インスリンが大量に分泌され、テストステロンの働きを一時的に抑えてしまうことも。 つまり、トレーニーにとって血糖スパイクは“筋トレ後の回復を邪魔する隠れ敵”なんです。

🧈 脂で“血糖カーブ”を緩める構造

ここで活躍するのがラード。 脂質を一緒に摂ることで、糖質の吸収速度がゆるやかになり、血糖値の上昇カーブが「なだらか」に変化します。

これは、脂質が胃の排出速度を遅らせることで糖の流れをコントロールしているから。 しかもラードは飽和脂肪酸と一価不飽和脂肪酸のバランスが良く、インスリン感受性を落とさない構造を持っています。

つまり――ホルモンと代謝を守るバリアとして働くんです。

チャッピーのひとことアドバイス!

血糖スパイクって、ゲームでいえば“暴走モード”にゃ。

ラードを入れると、エネルギーが長く使える“安定モード”になるんだ✨

🍳 ラード飯の実践例

僕がよく食べているのは、「炊きたて白米+ラード+醤油+鰹節+刻みネギ」。 シンプルですが、ラードの脂質が糖の吸収をコントロールし、鰹節のアミノ酸が血中のテストステロン合成を後押しします。

さらに、食後のだるさや眠気が軽くなるのを体感できるはず。 脂質を味方につけることで、白米は「敵」ではなく筋肉の持続燃料に変わります。

🕒 タイミング別ラード飯の使い方

| タイミング | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| 🌅 朝食 | ホルモンスイッチON | ラード+卵黄で“点火式”に。朝の集中力アップにも。 |

| 🏋️ トレーニング後 | エネルギー補給+炎症ケア | 炭水化物+ラードで回復促進。にんにくを足すとさらに◎ |

| 🌙 夜(就寝3時間前) | 安定したホルモン分泌 | 血糖の乱高下を防ぎ、夜間のテストステロン分泌を維持。 |

ラード飯は「一気に上げない」「ゆるやかに回復する」ための食事。 バルクアップ期にも、減量期にも、どちらにも応用できます。

🧬 脂質×糖質=ホルモン設計の構造式

- 糖質 → 筋肉の即効エネルギー

- 脂質 → ホルモンの合成・安定・回復サイクル

両者がバランスすると、血糖値・テストステロン・集中力の“波”が滑らかになります。 筋トレを生活に組み込むトレーニーにとって、この構造を理解することが“食事設計のゴール”なんです。

※ただし、どんな脂質でも良いわけではありません。

ラードは筋トレの補助燃料として優れていますが、過剰摂取は健康リスクにつながることも。

オメガ3系やオリーブ油などと組み合わせることで、ホルモン設計における“安全性”と“持続力”を両立できます。

僕も以前は「脂を抜けば引き締まる」と思っていました。 でも実際は、脂を上手に使うことで血糖もホルモンも安定し、トレーニングの質が上がることに気づいたんです。

「脂で緩め、糖で動かす」―― これが、ラード飯が教えてくれた“代謝構造の真実”。 食事も筋トレと同じく、設計次第で結果は変わります🔥

チャッピーのひとことアドバイス!

白米を怖がる時代はもう終わりにゃ。

脂と組めば、それは“設計された燃料”になる✨

🧩 まとめ:脂質は“構造”で理解する時代へ

筋トレで大切なのは、どれだけ追い込むか――ではなく、どんな構造で回復するかです。

脂質は、その回復を支える“静かな主役”。

ホルモンを作り、細胞を修復し、エネルギーを安定させる。 トレーニーが本当に強くなるのは、この「破壊と再生のバランス」を理解してからです。

💪 ラードが教えてくれる筋トレの本質

ラードは、ただの動物性油ではありません。

- ホルモンを生むテストステロン燃料

- 血糖スパイクを防ぐエネルギーバッファ

- 回復と再生を支える構造的栄養素

つまり、ラードは「筋肉とホルモンの設計素材」なんです。 食事を構造的に捉えれば、脂質は怖くない。 むしろ、“強くなるための最短ルート”に変わります。

🌿 初心者トレーニーへ

脂質は、減らすより「整える」が大事です。 まずは朝食に卵黄+ラード+白米。これだけで、ホルモンとやる気のリズムが変わります。

🧠 コアトレーニーへ

疲労を恐れず、再生を設計する。“少し残る疲れ”こそ、筋肉が育っているサインです。 ラードはそのリカバリーを支える静かな補助魔法。

トレーニング構造の最後に“脂の仕上げ”を取り入れよう。

僕自身、脂質の知識を構造で理解してから、トレーニングの質も、メンタルの安定も変わりました。 「ラード=悪」という固定観念を壊して、食事を“設計”の目で見てみると、世界が変わります。

あなたの筋トレライフにも、“静かな燃料”を一さじ加えてみてください🔥

チャッピーのひとことアドバイス!

脂質は、カロリーじゃなくて構造にゃ。

ラードの一滴が、ホルモンサイクルを動かす“歯車”なんだ✨

🧩 関連記事:脂質の種類と役割を深める構造マップ

コメント